CAPSULES HISTORIQUES

|

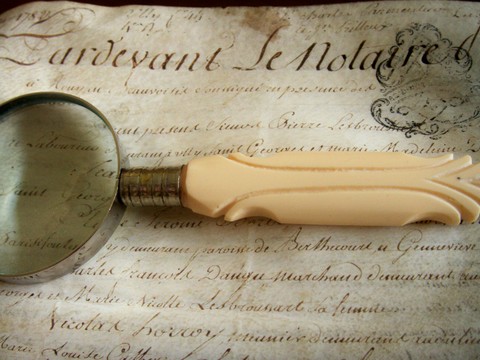

Comment retrouver ses ancêtres? (2ième partie) Les actes notariés Comme nous l’avons vue dans l’article précédent, il existe plusieurs façons d’explorer la vie de nos ancêtres. Les actes notariés comptent parmi les documents les plus fiables, puisque leur authenticité ne suscite aucun doute. L’envergure de l’activité notariale en Nouvelle-France prouve l’importance que les premiers colons français apportaient à la preuve écrite. La présence d’avocats n’ayant été permise que sous le régime anglais, l’on préférait souvent recourir à un arbitrage devant notaire plutôt que de comparaître devant la justice. Au début de la colonie, les notaires se nommaient : tabellions. Ils étaient considérés comme des notaires subalternes, car la plupart n’avaient pas subi l’entrainement nécessaire pour assumer ces fonctions. Ils ne rédigeaient que les contrats de mariage et certaines conventions. Le plus ancien minutier qui ait été conservé est celui de Jean Guitet, commis au greffe et tabellionage de Québec en 1637 et le premier notaire en titre fut Guillaume Audouart nommé en 1648. À partir de 1663, la colonie connut deux types de notaires : le notaire royal, nommé par l’intendant, qui pouvait pratiquer dans les juridictions royales de Québec, Montréal et Trois-Rivières et le notaire seigneurial désigné par un seigneur. Le notaire seigneurial était considéré comme un notaire de seconde zone, moins bien rémunéré que le notaire royal. Il disparut au début du XVIIIe siècle. Très souvent les régions n’ayant pas de notaire se voyaient obligées de recourir aux curés, aux officiers de milice ou à d’autres notables pour rédiger certains actes tels que : contrats de mariage, testaments etc. Ces actes désignés sous le nom d’actes sous seings privés devaient être rédigés devant trois témoins de sexe mâle, âgés de 20 ans ou plus. Ils devaient être déposés par la suite dans le greffe d’un notaire royal. La préservation des minutiers fut assurée par l’ordonnance de 1717 qui imposa le versement au greffe de la juridiction royale, des minutiers des notaires décédés ou retirés. La consultation des actes notariés est essentielle à la recherche généalogique. Certains registres paroissiaux sont disparus, d’autres ne contiennent pas les renseignements nécessaires à nos recherches. Lors d’un mariage, le prêtre a omis d’inscrire le nom des parents de l’un ou des deux époux ou encore les prénoms semblent erronés. Le contrat de mariage s’il existe, viendra confirmer ou compléter ces données. On trouve généralement dans ces derniers, les noms et prénoms des époux, leur âge et leurs lieux de résidence ainsi que les noms et prénoms de leurs parents. Le contrat de mariage remplacera l’acte de mariage resté introuvable. On a observé que les trois quarts des couples mariés au Québec au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle passaient un contrat de mariage. D’autres types d’actes rédigés par des notaires peuvent être utiles aux généalogistes. Le testament vous fera connaître les héritiers d’un ancêtre : enfants, parents, frères, sœurs, neveux et nièces. L’inventaire après décès vous fournira une liste détaillée des objets contenus dans la maison du défunt (vêtements, ustensiles, outils, meubles, provisions, livres etc.) ainsi que la liste des titres de propriété, contrat de mariage et concession de terres, obligations (argent prêté ou emprunté). Il vous fera connaître la liste de ses biens immobiliers, maisons, terre, ainsi que le nombre de chevaux, bestiaux et volailles qui faisaient partie de sa succession. L’inventaire est très souvent suivi d’une vente aux enchères qui permet le règlement de la succession. Plusieurs autres actes sont intéressants : le bail, par lequel on loue une maison, une ferme, un moulin, une terre en culture. L’engagement d’une partie envers une autre pour accomplir un travail : les gages sont payés en argent ou en logement, nourriture et entretien. Le marché qui est une entente entre un propriétaire et un ouvrier (charpentier, maçon, menuisier) pour construire ou réparer une bâtisse (maison, grange, moulin). Enfin le contrat de vente par lequel le vendeur s’oblige à livrer un bien, meuble ou immeuble à l’acheteur qui, de son côté, s’engage à en défrayer le prix convenu, soit en argent, soit en espèces. Il y a un cas où le vendeur se fait payer un montant de 350 livres tournois au moyen de messes qui devront être dites pour le repos de son âme. Je vous le promets, vous irez de surprise en surprise! Monique Cloutier © Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux

|

|

©Archives de la SHGQL La lecture d’un acte notarié |

© 2021 Tous droits réservés. Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux.